ロゴス・パトス・エトスの相関性から「信頼」について考える。

Kindle版

Kindle版

さよなら、ツインレイ

当時はこれでおしまいなんだ・・・。そんな風に思いながら書いた『さよならツインレイ』。結果的にさよならしたのは、神交法の相手であるツインレイの霊体だった件。今更振り返って読んでみると納得がいく一冊だが、当時はよくわかっていなかった。

kindleの読み放題『Kindle Unlimited30日間の無料体験』では、ほかの三冊も同時に読み放題

どうやら私はロゴスを手に入れたようである。

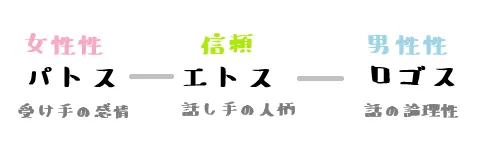

- エトス(倫理的アピール):話し手の人柄

- パトス(情緒的アピール):受け手の感情

- ロゴス(論理的アピール):話の論理性

ということで。つまりは、第三のアニムスである「言葉のアニムス」の段階では、エトス、パトス、ロゴスを獲得することでもあるのかなと思った。

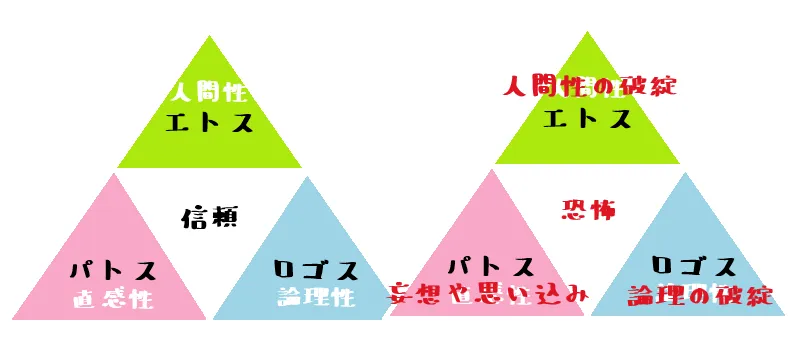

ちょっと私的に解釈している部分を図にしてみる。

こんな感じて接続されているとき、安定している。文章化してみよう。

受け手の感情論について、その人が持つ人柄が信頼できるとき、論理性を見つけることができる。

話ての論理について、その人が持つ人柄が信頼できるとき、感情を受け取ることができる。

よく女性が持つ感情論には論理性がない——と言う形で一蹴する方がいるが、それは女性が持つ人柄に信頼がないから。

男性の話す内容の論理に女性が過剰反応を示しヒステリーを起こすケースがあるが、それは男性が持つ人柄に信頼がないから。

これって男女の相関性によく似ていて、そこには「その人が信用に足るかどうか」は、かなり重要な問題だったなと思っている。

そして、この相関性は私たちの結婚とか、恋愛、ほかにも対人関係においてもかなり重要な問題となっているなと感じた。ので、取り上げる。

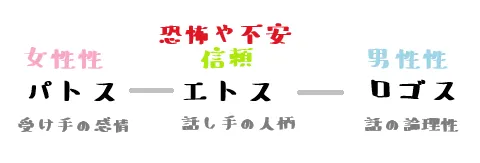

うえには女性性や男性性と書き記し、その間に信頼としたが、男女間における信頼関係が欠落しているとき、女性は男性を感情(妄想的な理論)で支配し、男性が女性を論理(正しさによって人を殴る)ことで人を支配する構造を意味している。

このときの男女が正常に信頼関係が構築しているとは思えない。そもそもは、当人が持つ自分自身のなかにある「他者を信じられないでいる自分」がいることに気づかねばならないのだが、そのことに気づかないことが「シャドウを認識しないこと」に繋がっている。

男女の信頼関係が構築していないとき、私たちは恋愛や結婚がうまくいかない。それは「異性をどこかで信じられず支配を行い見下す」という構造を持っている。いわば、支配とは不信のなかにあるということ。

女性は「自分が代わりの母」になり、男性は「自分が代わりの父」になることがある。そして、女性が持つ支配と、男性が持つ支配の構造を生み出す。そして、互いに支配しあうとき、相殺が訪れる。

私は「男が子供だ」とか「男が幼い」とか。そういう言葉が嫌い。そうさせているのは「女」であることに違いないからである。つまり男が子供ってことは、女が女の役割をやってみません、私はクズですって公言しているようなものなんだよな。そんな女性に私はなりたいとは思っていない。

アニムスのうち、第三の「言葉のアニムス」では、言葉を駆使しては説得性を持つ。

そのとき、アニムスのなかではロゴス(論理性)——エトス(信頼性)の二軸が必要なのである。

信頼のできる人柄と、そこにある論理性。信頼できる男性だから、その人の理論を信じたいと思う。そして、そこに何かしらの情熱たる想いを受け取るとき、私たちは共感に揺さぶられるのだ。

このブログは、基本がロゴスにより構成され、エトスという私の人柄、そして、パトスという情熱によって構成されている。

私が「ツインレイへの情熱」へと共感を示す人たちは、私が持つロゴスに引き込まれ、また、私と言う存在に信頼性を起きたいと思う。

これが「言葉のアニムス」である。

しかし、アニムスのなかに信頼性がない人柄、そして、感情への共感性がない「ロゴスのみの樹立」を持っている人の話は、なんだかとても聞き捨てならないのである。いわゆる、セクハラをしているのにセクハラをしている自覚がない人たちかな。

そこに「女性への共感性」や「女性への信頼」のようなものは欠落しているとも言える。

この相関性は、両親により受け継いでいるものだと考えている。

母と父の関係性が協力的であるか、また信頼関係で関われているのか。このふたつが破綻しているときのアニムスは「女性への共感性がない」「女性への信頼がない」「男性的な理論で女性を殴っている気がする」という存在へとなる。

女性が持つアニムス像が、このように、最悪なケースの場合、女性が理論を拒絶するのは言うまでもなかろう。それがどんなに信頼が出来る日と出会ったとしても、理論は殴られている気分になるのだ。

私たちのなかに存在している男性像とは、親により受け継ぎ、また、その受け継いだそのものを人生へと繁栄させていく。

このような女性は、自分への共感を示す人の話だけを聞くようになる。

これが否定的なアニムスを構成するようになる。

否定的なアニムスとは

・低級な判断

・思い込みの意見

・先入観

・借り物の意見などを示しています。

こうした否定的なアニムスは女性の心理に影響し、浅はかな考えに陥ってしまったり、絶対に自分が正しいとする思い込みにはまるとしています。簡単に言ってしまうと、女性は男性的な考えに傾いてしまうということです。

こういう女性に私は腐るほど出会ってきて、何が起きているのだと思っていたのだ。それは、否定的なアニムスの構造を私のなかで組み替えていたからなのだとは思う。

この第三のアニムスである「言葉」というテーマ。言葉に対してどのように捉えているのかがテーマにもなっていると思うんだ。

人の言葉を信じるにしても「誰の言葉を信じるのか」「誰の話を信じるのか」「どの意見を受け入れるのか」などについてが破綻し、本来、正しい意見となるものをはじいてしまう傾向に陥る。

いわゆる、正しい意見とは、否定的アニムスを持つ女性にとっては「間違えている理論で自分を殴ってくる」ってだけの印象しか得られないだろう。とはいえども、当人はそう思ってんだからしょうがないわけで。

こんな状態のなかで、では、その人とどんなふうに信頼を築けばいいのか? 個人的には無理だと思った。

諦めが早いな~と思うかもしれないんだが、結局、こちらからすれば「信じなければならないだけ」だと思う。その人が、どんな人生を生きようが、私たちは彼女たちの人生を信じ、彼女たちがどこかで正しい道に気づくことができることを信じるしかない。

信頼とは「その人の生きる力」に対して向けられるものであり、否定的なアニムスを持つ女性の言葉を信じることではないのである。

だから、私は、否定的なアニムスを持つ方々に思い込みの話をされて、信じたらいけないような話をされても、これからはスルーしていくべきだと思った。

ちなみにちゃんと向き合って「それは違うよ」とも伝えてきているけれど、私の言葉を信じず、自分を信じてくれる人たちの言葉を信じている人をどのようにも説得が出来ないことを理解し、私は「あきらめた(明らかを見極めた)」のである。

たすけらんねえ、って。

どんなに助けてほしいって言われても、助かる気もないのに助けることができない。だって、信じてくれないんだから。それを見極めた。

なんかもうこれでいいやって思ったんだ。

そのとき、私は私のなかに「ロゴス(論理性)」「エトス(信頼)」「パトス(直感性)」を成立させた。

私のなかのロゴスは、どのパトスを信じるべきかを理解せねばならないときがやってきたのだ。

女性のなかにあるパトス(直感性)には、

- 妄想性(思い込み)による直感性(恐怖や不安から生まれるもの)

- 現実に基づいた直感性

の2種類がある。私のなかに存在するアニムスは「現実に基づいた直感性」だけを受け取ることにしたのである。

エトスとなる話し手の人柄によって、パトスやロゴスが切り替わってくるということ。

そこには「恐怖や不安」と「信頼」によるシーソーが存在している。

恐怖や不安に支配されたときの女性を私たちは信じてはならないし、それが男性性である。その直感や判断は間違えているからである。(それは恐怖や不安の具現化に過ぎないってこと)

まァ、つまり、女性に対して信頼できるかどうかってのは「不安や恐怖に呑まれて判断をしている人」に対しては、信じられないなと思う。

男性に対して信頼できるかどうかは、女性への共感性が高いかどうか——なんだとは思う。でも、不安や恐怖には共感を示さないと思うよ、だって「判断間違っている」としか認識されないから。間違っているもののなかに構築された論理性も破綻していると感じられるし、でも、そこで論破しても仕方ないことを知っている。

結局、相手は怖がっている事への共感性を持つから。だからそういうときは「そうだね」と共感してあげることなんだろうなと思った。

あと、個人的な結論として「恐怖や不安を与える人」は、その人自身に恐怖や不安を抱えている。そして、その恐怖や不安への共感性への欠如を感じる人が増えた。

恐怖の話をする人も信じてはならないし、恐怖を相手に与える人も信じてはならないし。また、恐怖を元に行動してはならないし、恐怖を肯定してはならないと、個人的には思っている。

真逆に存在している「信頼」をないがしろにしている可能性がとてつもなく高いからである。

そのとき、私たちは確かに恐怖を手に入れる代わりに失ったものがある。それが「信頼できる人」なのではないか——と思った。

たしかに、私はこの期間で「恐怖」を徐々に抜いていき、最後に取り戻したものは「信頼」である。この信頼が隠れてしまったのは恐怖があったからである。

こんな感じだろうか。

[ツインレイの手放し]

[ツインレイの手放し]